�͂�}�Ń\�`���Ɠ��{���I���ǂ���ƁA������傷���ߖI������ė��܂����B

�E�`���B���{���I���Ȃ��Ȃ����܂��ˁ`�B�B�B

2016/11/14(Mon) 15:30 [ No.16494 ]

��������

�������F�����l�I

��̘a�I�́AFlow Hive�m�I�Q���G�X�P�[�v�S�[�g�ɂȂ��Ă��ꂽ�����ŁA�S���퓬�̋@��L��܂���ł����B�������A�������Ζʂ̃��N�m�L���̎��R�Q�͓�����I�����܂����B�������f�Ǝv���܂��B

�Ƃ���ŁA���֘e�̑��g�����Q�̑��B�͂ǂ��܂Ő������܂����ł��傤���H�����x���Ȃ���A���g�������@�A�t���ɖ��܂������g�����A���[���g���������Ē����܂��H���g�������̃T�C�Y�����߂�Q�l�ɂ��܂��B

2016/11/15(Tue) 10:24 [ No.16497 ]

�Ђ�������������I

���֘e�̌Q�A����ƂX���ڂ̑����Ɏ��|�����Ă��܂����A���N�͂����܂ł����x���Ǝv���܂��B

���t�̐l�H�����ɂ͉��Ƃ��Ή��o����Ɣ��f���Ă��܂��B

�����炪�W���ڂł��B

2016/11/16(Wed) 20:09 [ No.16499 ]

�X���ڂ̑����͌��݁A�����܂ŗ��Ă��܂����A�����������炪���x�Ɣ��f���Ă��܂��B

�v�ώ@�ł��B

2016/11/16(Wed) 20:12 [ No.16500 ]

�l�H�����p�ɍ��H����������ł��B

���^�ɂ��čő�P�S���g����悤�ɂ��܂����B

������W�Q�U�T�o�~L�T�O�O�o�~H�R�O�O�o�łP�S���̑��g�����[�o���܂����A���a�p���P������Ďd��ɑ�p�ł��B

2016/11/16(Wed) 20:25 [ No.16501 ]

���ƁA���g�͓��{���I�̑����U���Ƃ��Ď��t���Ă��܂��B

���g�̉����͏�Q���������l�ɂ��Ă݂܂����B

2016/11/16(Wed) 20:32 [ No.16502 ]

���g���ɂ�����p���͂ǂ�����̂ł����H

���̑���͕��G�����E�E�E�E((+_+))

�����b�g�́E�E�E�E�E�H

2016/11/16(Wed) 22:43 [ No.16503 ]

�q�������

���̐l�����I�͖ʔ�����ł���

��������A�t�Ɍ����Ă̏����y���݂ł���

��������������̃t���[�������

�t�̃C�x���g�ɂȂ肻���ł�

2016/11/17(Thu) 20:16 [ No.16504 ]

��������

���g���t�B�[���h�e�X�g���ʏڍׂ��J�����������L��������܂��B��ώQ�l�ɂȂ�܂��B

���_���猾���ƁA���ꂩ�玎�삷�鎄�̕��^�͋M���^�ƌ݊������������āA�Z�ʂ⏕���������o����悤�ɂ��Ă������������ӂ����������������肢���܂��B

��̓I�ɂ́A

�P�j������W�AH���M���@�ɍ��킹�܂��B�K�R�I�ɑ��g�����������ɂȂ�܂��B

�Q�j���̏ꍇ�A���e������12�����x�ɗ}���A����͒�������̒����z�u�ɂ��܂��B

�M���g�̏����́A���̉ߋ��̏d�����狭�Q�̈玙�����B���ђl�ɍ��v���Ă��܂��B�܂����B�������т͒ʏ�8���ł��̂ŁA�c���4���i���傩���ԉ������[�̊e2���j�������i��p�j�Ɏg���鎖�����҂��܂��B�l�H���I�Ɍ��炸�A�̖��ł͂���4��������ɋg�ƍ����ւ��܂��B�I�ւ̃X�g���X�i�����w����̂Ԃ��Ɩ��̎��߂��j���������A���삪�ʓ|�Ȋu�����炸�̑����������������ł��ˁB

�������A�b�p�b�p�[�̑��g�iNo.16502�j���\��������Ƃ������܂��B�̖��ʼn��S�����ɂ����Ȃ���A�܂��ċG�ɉ��V���ɒu�������r�����������Ȃ���Ε⋭���C���[�͕s�v�ł����A��͖I����ɂ��C�����Ă����̒�ɂ́i�ȒP�ɂ́j�����t���Ȃ��ł��傤�B

2016/11/17(Thu) 21:58 [ No.16506 ]

�����gW�Q�T�OH�R�O�O�̂P�S���łS�N�O����e�X�g���Ă���܂��������̋��Q�łȂ��ƂP�O�����z���܂���B

������Ñ��̎g�p�����ۂ����萷��グ���ɑ���Q�������܂��̂Ŋώ@���Ă݂Ă��������B

���Ȃ݂ɏo������͍ŏ��͒Z�ӂƒ��ӂ̈ꕔ�łR���E�T��������ɒ��Ӓ������J�����Ă���܂��B

2016/11/18(Fri) 10:00 [ No.16508 ]

���Ԃ���A���ӂ́B

���^���g��������4�N�ɋy�Ԍo���k��ϋM�d�ŎQ�l�ɂȂ�܂��B

�M���g�T�C�Y�̏ꍇ�A�I���g���Ă���鑃�g���͍��X10���Ƃ������т́A�d���̕W���T�C�Y�̌Q��̑������ɏƂ炵�Ă��A���Ր����L��悤�Ɏv���܂��B���g�̏�����点���̕��g�p�������������ł͂Ȃ����Ƃ��v���܂����A�I�̗��ꂩ��͕ۉ������̈����A�������������̈����ő�������Ŗ��ʑ��|���ɑ��邱�ƂɂȂ�̂�������܂���ˁB

�Ƃ���ŁA���g��̗��O�����g��������p�ɂȂ銄���͂ǂꂭ�炢���ҏo���܂��ł��傤���H

2016/11/18(Fri) 21:53 [ No.16509 ]

�Ђ�������������

���g�͓�k�����ɃZ�b�g����̂��L���ł��B

���������ɃZ�b�g�����ꍇ�A�ۉ����̉e�����k���Ɉ玙���쑤�ɒ����̊m���������ł��ˁB

�ŏ����璆���o������̎����͂��ĂȂ��̂ł킩��܂��m���͔����ʂ��Ǝv���܂���B

���Ȃ݂ɖ�������̔��̏ꍇ�͏o��������Ɉ玙�����Њ���Ă���Ɛ������Ă���܂��B

2016/11/19(Sat) 06:26 [ No.16510 ]

���Ԃ���

�o���k�L��������܂��B���m���������߂ɁA�M�R�����g���C���X�g�ɗ��Ƃ�����ł݂܂����B������Ȃ������m�F���������B

�܂��A�u���g�͓�k�����ɃZ�b�g����̂��L���v�Ƃ���܂����A���ɑ��āu�L���v�Ȃ̂ł��傤���H�������������B

16511.pdf

(32kB)

2016/11/19(Sat) 12:24 [ No.16511 ]

�Ђ�������������A�����́B

������̉ł͂Ȃ��̂ł���

�C���t�����_�ł��B

���R�����ώ@���Ă���Ƒ��傩����������I��

���̑��ɖ߂邽�߂̍ŒZ����������Ă���悤�ł��B

����̈ʒu��}�ɕς��Ă݂܂����B

2016/11/21(Mon) 22:53 [ No.16512 ]

�������Ă����܂��B

���R���̏ꍇ�̑���͈ꂩ���Ƃ͂�����܂���̂ŁA

�����_���ȏ�Ԃł��B

�ł��A���R�������������傩�猩�Đi�s���������ɍ��悤�ł��B

�w�ɓ����Ă����Ԃ̃��[����z�����Ă��������B

2016/11/21(Mon) 23:12 [ No.16513 ]

�Ђ�������������PDF���H�ɓ�q���x���Ȃ�܂����B

��k�����ɃZ�b�g����������������ɃZ�b�g��葢�����x�ɍ����ł܂��B

16514.pdf

(53kB)

2016/11/22(Tue) 11:18 [ No.16514 ]

����͎��R����W500H300�̐�^�̑��ō������o������ł��B

�����̑��ł��Ɠ�����Ɖ��������ɂقƂ�ǂȂ��Ă���܂��ˁB

�c���̏ꍇ�͂ǂ����Ă��オ�����ɂقƂ�ǂł���ˁB

2016/11/22(Tue) 11:31 [ No.16515 ]

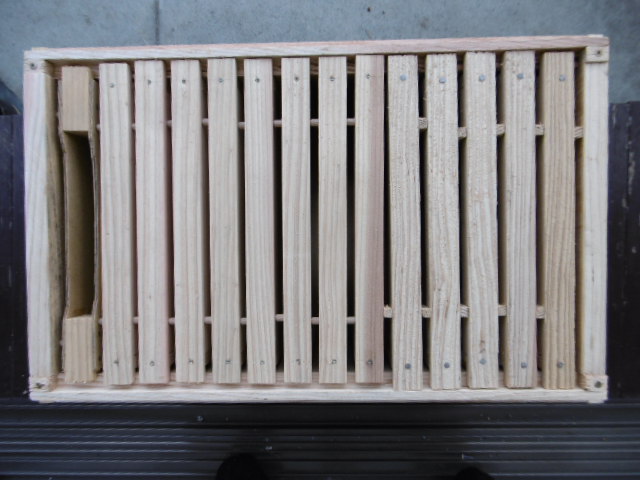

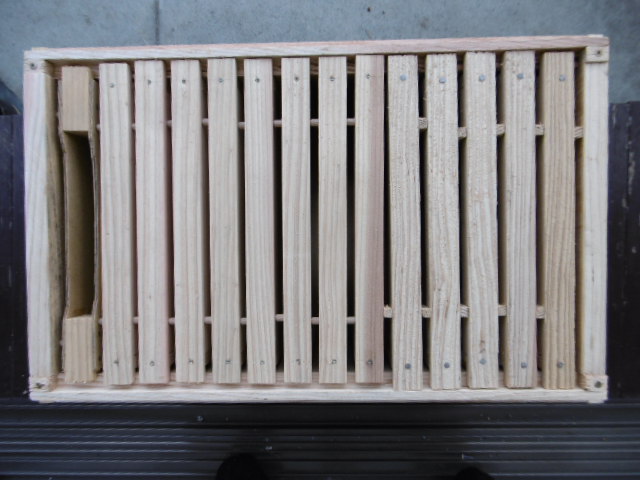

�������߂̏c�����g��W230H280�̑�����P���ڂł��B

�ŏ������ɒ������͂��߂܂��B

2016/11/22(Tue) 11:59 [ No.16516 ]

�Q����

2016/11/22(Tue) 12:04 [ No.16517 ]

�R����

2016/11/22(Tue) 12:09 [ No.16518 ]

�S����

2016/11/22(Tue) 12:14 [ No.16519 ]

�T����

2016/11/22(Tue) 12:18 [ No.16520 ]

�U���ڂł��B

�R���ʂ����^���ɂȂ�����lj�������T�E�U�����ꋓ�ɑ����̕��������C�����܂��B

�����͓�����Ɖ��������Ȃ�܂��B

����͓�����œ�k���g�ł��B

2016/11/22(Tue) 12:29 [ No.16521 ]

���Ԃ���A�X�Y������

�ڍ׃R�����g�L��������܂��B�܊p�������������R�����g�ʂɂ��Ȃ����߁A���L�i���̗��������������ۂ����m�F����A����сA�������������邽�߂́j����ɂ��������������B�����������������ƁA�܂Ƃ߂Ă݂܂��B

�P�j�u���g�͓�k�����ɃZ�b�g����̂��L���ł��BNo.16510�v�̗L���Ƃ́u��k�����ɃZ�b�g����������������ɃZ�b�g��葢�����x�������Ȃ�BNo.16514�v�ƌ������ł��ˁH

�Q�jNo.16515�̗p��̒�`�i���߁j�̊m�F�������ĉ������B

�u�����̑��ł��Ɠ�����Ɖ��������ɂقƂ�ǂȂ��Ă���܂��ˁB�v�̉����̑��Ƃ́A����Ɍ������č��E�ɍL����������B�ŁA���͑���ɒ��p�i���傩�牜�̕����Ɂj�ɑ����Ă���ƌ��������ł����ł����H

�u�c���̏ꍇ�͂ǂ����Ă��オ�����ɂقƂ�ǂł���ˁB�v�̏c���i�̑��j�Ƃ́A����Ɍ������āi���E�����j���Ɍ������Ē����̂т����B�ŁA���͑���ɒ��p�i���傩�牜�̕����Ɂj�ɑ����Ă���ƌ��������ł����ł����H

�R�jNo.16516�`No.16521�̊e���̈玙���̗L�����m�F�����ĉ������B�i���B���܂���Y��Ŗڎ����ʂ��ɂ����̂Łj���L���߁i�����āj�ŗǂ��ł��傤���H�B

�ꖇ�ڂ́A���[�ɏ����o���Ă���B

2���ځA3���ڂƁA�玙�������̖�T�O���ʂɑ����A�W��������匂ɂȂ��Ă���B

4���ځA5���ڂƈ玙�������������ĐL���r��B

6���ڂ́A�����o���n�߂�����B

2016/11/22(Tue) 21:33 [ No.16522 ]

���͂ŕ\������̓���ł��ˁB

CAD�Ȃ瑁���̂ł����G�N�Z���Ő}�撣���Ă݂܂��B

�P�j��OK�ł��B

�Q�j����ɒ��p�E���s�W����܂���B

�R�j2���ځA3���ڂ������㔼���������ʼn��̔����F�̕������玙���ł��B

�@

2016/11/23(Wed) 11:23 [ No.16524 ]